Вакцины против сибирской язвы ценковского

К вакцинам, изготовленным из ослабленных специальным методом живых культур—матриксов, относятся вакцины Ценковского, применяемые против сибирской язвы. По степени ослабления различают первую и вторую вакцины Ценковского.

В основе получения матриксов вакцин Ценковского лежат опыты Пастера, который установил, что при 42—43°С спорообразования в культуре сибирской язвы не происходит, а сохраняется способность микробов к размножению в бациллярной форме. Выращивая при этих условиях в течение 12 дней культуру сибирской язвы, полученную из крови сердца павшего от сибирской язвы животного, Пастер, получил аспорогенную Культуру, которая значительно утратила свои первоначальные вирулентные свойства.

При выращивании же таких ослабленных культур при 35—37°С было установлено, что они способны опять переходить в споровые формы, причём споры обладали всеми качествами ослабленной бациллярной формы. На основании больших лабораторных опытов и в условиях хозяйств была установлена пригодность ослабленных Пастером культур для профилактической иммунизации животных против сибирской язвы. Ученик Пастера, наш русский учёный Ценковский, в 1881 г. приготовил по схеме, предложенной Пастером, свои матриксы двух степеней ослабления—первой и второй вакцины. В течение 65 лет вакцины Ценковского с успехом применяют у нас для профилактической иммунизации животных против сибирской язвы. Первая и вторая вакцины Ценковского против сибирской язвы представляют собой ослабленные споровые культуры сибирской язвы матриксов Ценковского, заключённые в 40 о/о раствор глицерина или в физиологический раствор. Они имеют вид опалесцирующей жидкости, причём первая вакцина более мутная при встряхивании, чем вторая, так как содержит больше спор. В первой вакцине в 1 см3 имеется от 100 до 200 млн. спор. Концентрация спор во второй вакцине должна быть не менее 5 и не более 15 млн. в 1 см3.

Первая вакцина фасуется во флаконы ёмкостью до 100 см3, вторая—во флаконы ёмкостью до 50 см3.

Наряду с вакциной Ценковского применяют сибиреязвенную сапонинвакцину, которая у нас в СССР введена с 1933 г. Сибиреязвенная вакцина в растворе глюкозида-сапонина (сапонинвакцина) представляет собой ослабленную споровую культуру сибирской язвы, приготовленную из матрикса второй вакцины Ценковского и заключённую в раствор сапонина. Концентрация спор в сапонинвакцине должна быть не менее 10 и не более 20 млн. в 1 см3. По своему макроскопическому виду вакцина имеет желтоватый цвет и опалесцирующий вид после встряхивания. Фасуется во флаконы ёмкостью до 100 см3. Сапонинвакциной вакцинируют однократно.

Начиная с 1943 г. получила широкое распространение новая вакцина против сибирской язвы—вакцина СТИ, предложенная проф. Н. Н. Гинсбургом. Вакцина СТИ представляет собой взвесь в 30°/о растворе глицерина спор бескапсульного слабовирулентного для сельскохозяйственных животных сибиреязвенного штамма СТИ, обладающего высокими активными свойствами. По макроскопическому виду вакцина СТИ—опалесцирующая жидкость с незначительным осадком на дне. При встряхивании образуется равномерная муть. Вакцина фасуется во флаконы ёмкостью до 100 см3.

К вакцинам, изготовленным из ослабленных культур (матриксов), относится также вакцина рожи свиней. Её готовят из матрикса Конева.

Профессор Конев в основу получения матриксов рожи свиней положил принцип ослабления вирулентной рожистой культуры при пассаже её через организм кролика. Было установлено, что для получения первой вакцины (более слабой) нужна культура, полученная от 7-го пассажа, а для второй—3-го и 4-го пассажа. Для того чтобы не ослабела вирулентность полученных матриксов, Конев предложил сохранять их в запаянных пипетках при низкой температуре. Матриксы вакцины Конева применяются и в настоящее время. Но в связи с тем, что матрикс второй вакцины значительно ослабел, в СССР изготовляют только вторую вакцину Конева, применяемую двукратно с 12—14-дневными интервалами.

По макроскопическому виду вакцина бациллярной рожи свиней, по Коневу, представляет собой слегка опалесцирующую желтоватого цвета жидкость; на дне флакона возможен незначительный осадок, который при встряхивании легко разбивается в равномерную муть.

Вакцина Конева фасуется во флаконы и ампулы ёмкостью до 50 см3.

Метки: рожи свиней

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 февраля 2018;

проверки требуют 10 правок.

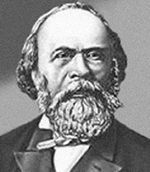

Лев Семёнович Ценко́вский (1 октября [13 октября] 1822, Варшава, —

25 сентября [7 октября] 1887, Лейпциг) — польско-украинский ботаник, протозоолог и бактериолог, член-корреспондент Петербургской АН (1881).

Биография[править | править код]

Л. С. Ценковский, поляк по национальности, родился в семье очень бедной и малообразованной. Но мать его, хорошо понимая значение образования, сделала всё от неё зависящее, чтобы дать сыну хорошее образование. По окончании в 1839 г. курса Варшавской гимназии, был отправлен в качестве стипендиата Царства Польского в Императорский Санкт-Петербургский университет, где сначала поступил на математическое отделение физико-математического факультета, но вскоре перешёл на естественное, где в особенности занимался ботаникой.

В 1844 г. Ценковский окончил курс университета со степенью кандидата естественных наук и был оставлен при Санкт-Петербургском университете, а через два года получил степень магистра по защите диссертации «Несколько фактов из истории развития хвойных растений».

Год спустя, получив командировку, Ценковский отправился с полковником Ковалевским в Центральную Африку (в северо-восточный Судан, к устьям Белого Нила) и пробыл в путешествии два года[2].

В 1850 г. Ценковский был назначен профессором по кафедре естественных наук в ярославский Демидовский лицей, где оставался до 1855 г., затем занял кафедру ботаники Санкт-Петербургского университета. В следующем году Ценковский блестяще защищает диссертацию на степень доктора ботаники.

Неблагоприятный петербургский климат вредно влиял на и без того слабое здоровье Ценковского, и потому в 1859 г. он уехал за границу, где пробыл, постоянно занимаясь научными исследованиями, около четырёх лет.

В 1865 г., с открытием Императорского Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), Ценковский был приглашён туда в качестве профессора ботаники. В Одессе он принял деятельное участие в основании Новороссийского общества естествоиспытателей, был избран его первым президентом. На первом заседании общества в 1870 г. Л. С. Ценковский предложил создать биологическую станцию в Севастополе во исполнение постановления II съезда русских естествоиспытателей и врачей, принятого в 1869 году. Севастопольская биостанция была официально открыта уже в следующем, 1871 году[3].

В 1869 г. он перешёл в Императорский Харьковский университет.

Ценковский занимался низшими организмами (инфузориями, низшими водорослями, грибами, бактериями и т. д.) и целым рядом точных исследований установил генетическую связь между монадами и миксомицетами, Heliozoa и Radiolaria, флагеллатами и пальмеллевидными водорослями и т. д. Уже в своей пробной лекции Ценковский высказал верный и для того времени смелый взгляд, что, как его убедили собственные исследования, инфузории суть простейшие организмы, состоящие из комка протоплазмы, и что господствовавшее тогда воззрение Эренберга на инфузории, как на высоко организованных животных, неверно.

Его докторскую диссертацию «О низших водорослях и инфузориях», посвящённую морфологии и истории развития различных микроскопических организмов (Sphacroplea annulina, Achlya prolifera, Actinosphaerium и т. д.) можно считать одним из первых по времени и классическим трудом в названной области. Уже в этом труде высказана мысль, что между растительным и животным мирами нет резкой границы, и что именно это и подтверждает организация исследованных форм. Последующие исследования Ценковского подтверждают это мнение, ставшее в настоящее время аксиомой.

Его важнейшие исследования, посвящённые истории развития миксомицет (слизевых грибов) и монад, дали ему возможность сблизить тех и других. Весьма важно открытие Ценковского у водорослей, флагеллат, а впоследствии и у бактерий, пальмеллевидного состояния, то есть способности клеток выделять слизь и образовывать слизевые колонии.

Много важных работ Ценковского посвящено низшим водорослям и грибам, относящимся к растительному царству, и амёбам, Heliozoa (Actinosphaerium, Clathrulina и т. д.), флагеллатам (Noctiluca, хризомонады и т. д.), радиоляриям, ресничным инфузориям (возражение на ацинетовую теорию Штейна 1855 г.), относящимся к животному царству, так что заслуги его в ботанике и в зоологии одинаково велики.

Последний период своей деятельности Ценковский посвятил тогда совсем новой отрасли знания — бактериологии. Он в высокой степени способствовал развитию практической бактериологии в России, в особенности им были усовершенствованы методы прививок против сибирской язвы[4]. Немецкий ботаник Юлиус Сакс (нем. Julius Sachs) назвал его основателем научной бактериологии.

В 1880 г. Ценковский предпринял поездку по Белому морю, причём занимался, главным образом, сборами микроорганизмов на Соловецких островах, с их последующим исследованием в лаборатории.

Сколь велика и значительна была научная деятельность знаменитого учёного, столь же высоки были и его душевные качества. Скромность, деликатность, доброта и гуманность были отличительными свойствами его характера. Во всех учебных заведениях, где он служил, он ставил преподавание ботаники на должную высоту, можно сказать, создавал научное преподавание ботаники, которого в то время, когда он начал свою деятельность, почти что не было. Очень многие из зоологов и ботаников России XIX—XX веков были прямыми или косвенными учениками (ученики учеников) Ценковского.

Библиография[править | править код]

Список научных трудов

- «Zur Befruchtung d. Juniperus communis» («Bull. soc. nat. Moscou». 1853, № 2)

- «Bemerkungen liber Stein’s Acineten Lehre» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1855, XIII)

- «Algologische Studien» («Bot. Zeitschrift», 1855)

- «О самозарождении» (СПб., 1855);

- «Zur Genesis eines einzeiligen Organismus» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1856. XIV);

- «Ueber meinen Beweis für die Generatia primaria» (ibid., 1858, XVII);

- «Ueber Cystenbildung hei Infusorien» («Zeitschr. wiss. Zoologie», 1855, XVI);

- «Rhisidium Confervae Glomeratae» («Bot. Zeit.», 1857);

- «Die Pseudogonidien» («Jahrb. wiss. Bot.», 1852, I);

- «Ueber parasitische Schläuche auf Crustaceen und einigen Insectenlarven» («Bot. Zeitschr.», 1861);

- «Zur Entwickelungsgeschichte der Myxomyceten» («Jahrb. wiss. Bot.», 1862, XIII);

- «Das Plasmodium» (ibid., 1863, III);

- «Ueber einige Chlorophyllhaltige Gloeocapsen» («Bot. Zeit.», 1865);

- «Beiträge z. Kenntniss d. Monaden» («Arch. micr. Anatomie», 1865, I);

- «Ueber den Bau und die Entwickelung der Labyrinthulaceen» (ibid., 1867, III);

- «Ueber die Clathrulina» (ibid.);

- «Ueber Palmellaceen und einige Flagellaten» (ibid., 1870, VI; то же «Труды 2-го съезда рус. естеств. и врачей»);

- «Ueber Schwärmerbildung bei Noctiluca miliaris» («Arch. micr. Anat», 1871, VII);

- «Ueber Schwärmerbildung bei Radiolarien» (ib.);

- «Die Pilze der Kahmhaut» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1872, XVII);

- «Ueber Noctiluca miliaris» (ibid., 1873, IX);

- «О генетической связи между Mycoderma vini, Pénicillium viride и Domatium pullullans» («Труды 4-го съезда русск. естеств. и врачей», 1872);

- «Ueber Palmellen-Zustand bei Stigeocionium» («Bot. Zeit.», 1876);

- «К морфологии сем. Ulothrichineae» («Тр. общ. испыт. прир. Харьков. Унив.», 1877, то же «Bull. Acad. S.-Petersb.», 187 6);

- «Ueber einige Rhizopoden und verwandte Organismen» («Arch. micr. Anat.», 1876, т. XII);

- «Zur Morphologie der Bactérien» («Mém. Acad. S.-Petersb.», сер. 7, т. XXV);

- «Отчет о беломорской экскурсия 1880 г.» («Труды СПб. Общ. Естеств.», 1881, XII);

- «Микроорганизмы. Бактериальные образования» (Харьк., 1882);

- «О пастеровских прививках» («Труды Вольн. Эконом. Общ.», 1883, 1884);

- «Отчет о прививках антракса в больших размерах» («Сборн. Херсонск. земства», III, 1886).

- Юбилейная речь Ценковского, носящая автобиографический характер (см. «Южный Край», 1886).

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Базилевская Н. А., Мейер К. И., Станков С. С., Щербакова А. А. Выдающиеся отечественные ботаники. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 16—24.

- Гайдуков Н. М. Ценковский, Лев Семенович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Бучинский П. Лев Семёнович Ценковский. // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. XIII, вып. I, 1888.

- Кублицкий Г. И. По материкам и океанам: Рассказы о путешествиях и открытиях. — М.: Детгиз, 1957. — 328 с. — (Школьная библиотека). — 100 000 экз. (в пер.)

- Метёлкин А. И. Л. С. Ценковский: Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822—1887 / Переплёт художника С. М. Мельцера. — М.: Медгиз, 1950. — 264, [2] с. — (Выдающиеся деятели отечественной медицины). — 4000 экз.

- Райков Б. Е. Предшественники Дарвина в России: Из истории русского естествознания / Отв. ред. В. А. Догель. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — 200 с. — (Научно-популярная серия АН СССР). — 10 000 экз.

- Теренин Н. В. Ценковский, Лев Семенович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

Ссылки[править | править код]

- Профиль Льва Семёновича Ценковского на официальном сайте РАН

Источник

135 лет назад на Херсонщине открылась первая в Российской империи лаборатория, в которой успешно прививали животных от опасной инфекционной болезни.

В 1881 году в России вспыхнула страшная эпидемия сибирской язвы. Болезнь просто косила крупный рогатый скот, овец и лошадей. Особенно большой ущерб инфекция нанесла хозяйствам на юге Российской империи. Небывалый падеж овец случился в Херсонской губернии и одноименном уезде.

| Археолог Георгий Львович Скадовский сыграл важную роль в изобретении вакцины против сибирской язвы. Фото: geni.com |

Потомственный землевладелец против эпидемии

Гибель скота для селян — равносильна смертному приговору, а помещики с ужасом подсчитывали убытки. Например, у богатейшего овцевода Херсонщины, владельца имения Аскания-Нова Фальц-Фейна ущерб составил 125 тысяч голов. Побороть эпидемию казалось невозможным, губернские помещики опустили руки. Остановить «шествие» сибирской язвы взялся потомственный землевладелец имения в Белозерке, что в 15 километрах от Херсона, Георгий Львович Скадовский.

В 1882 году в имении Скадовского погибло больше тысячи овец. Часто от шкур павших животных «сибиркой» заражались и люди. Георгий Львович организовал из местных овцеводов товарищество для производства вакцин. Даже отправил письмо французскому ученому Луи Пастеру, который к тому времени уже разработал вакцину, предохраняющую овец от «сибирки». Белозерский помещик запросил условия получения прививки для 300-400 тысяч овец. Пастер поступил как настоящий предприниматель: спасти отары он соглашался за 20 копеек за вакцинацию каждой овцы. За эти же деньги в то время можно было купить килограмм мяса или 0,75 г водки. Расходы на съезде овцеводов, где Скадовский выступил с докладом, были признаны слишком высокими и нецелесообразными.

Однако от своей задумки помещик не отказался и уже в 1884 году за собственные средства открыл в Белозерке лабораторию, оснащенную оборудованием и виварием. Там за разработку вакцины против сибирской язвы взялся преподаватель Скадовского, профессор Харьковского университета Лев Ценковский.

Ценковский по заданию Петербургского «Имперского вольного экономического общества» был командирован к Пастеру. Правительство надеялось, что ученый, уже описавший 43 новых вида микроорганизмов и опубликовавший 49 научных работ по ботанике и микробиологии, сможет убедить коллегу поделиться вакциной. Увы, хитроумный план не сработал. Зато Ценковский использовал все возможности, чтобы поднабраться опыта в этой поездке. Он работал в лаборатории зоолога Эдуарда Бальбиани, посещал лабораторию Коха в Берлине, Нечели — в Мюнхене, побывал в Лионской высшей ветеринарной школе.

Ученик и учитель разделили славу

В Харькове при ботанической кафедре Лев Семенович организовал простейшую бактериологическую лабораторию, где стал работать над своей собственной вакциной против «сибирки». В 1883 году экспериментальная вакцина была успешно испытана на маленькой отаре из 11 овец. Но в деньгах на серьезную лабораторию Харьковское земство Ценковскому отказало. Именно в этот момент отчаяния с предложением к своему преподавателю обратился Скадовский.

Без своего ученика Ценковский вряд ли бы продолжил свои успешные разработки. Георгий Львович предоставил не только помещение и необходимое оборудование, но и подопытных овец из собственного стада. Он сумел заинтересовать вакцинацией ученика Ценковского — Ивана Садовского, а также Херсонское земство, Южнорусское сельскохозяйственное общество. Сам активно участвовал в опытах c прививками.

Как вспоминал в своих работах Иван Садовский, в первой на юге Российской империи бактериологической лаборатории, кроме микроскопа, имелись примитивная печь-стерилизатор для посуды и термостат-инкубатор для выращивания микроорганизмов, а также десятки колб, сотни колбочек, вспомогательные приборы и реактивы. Опытные прививки овец проводились в отдельно отведенном здании и специально приспособленном станке.

Лев Семенович Ценковский работал с вдохновением, выверенно и с ювелирной точностью. Не прошло и двух лет, как в Белозерке впервые в России (независимо от Пастера) им была разработана вакцина против сибирской язвы.

Всего с 1885 по 1888 годы в Белозерке привили более 20 тысяч животных. Именно в небольшой сельской лаборатории вакцины Ценковского получили путевку в жизнь. Отсюда они вышли сначала на степные просторы Херсонщины, а затем и всей Российской империи, неся с собой победу над сибирской язвой.

Но до торжества было далеко — труд ученых критиковали коллеги. В 1888 году против работы Ценковского и Скадовского выступил сам авторитетный Илья Мечников, который пропагандировал в то время сибиреязвенные вакцины Пастера. В трудном диспуте Георгий Львович отстоял достижения «домашней» науки и практики. А в 1890-м специальная правительственная комиссия пришла к выводу, что «вакцины Ценковского, хранящиеся в лаборатории Скадовского, обладают всеми необходимыми свойствами для успешного предохранения ими овец от заражения сибирской язвой».

В честь признания исключительных заслуг «белозерцев» Скадовскому было присвоено научное звание кандидата естественных наук, а Ценковскому вручена крупная премия и средства на организацию в Харькове бактериологической лаборатории, о которой он давно мечтал.

| Георгий Скадовский был убит вместе с сыном Юрием: в их дом в Херсоне ворвались грабители. Фото: Херсонdaily. |

От сибирской язвы до оспы

Георгий Львович тоже приостанавливать движение в развитии бактериологии не собирался. В 1892 году с его подачи в Херсоне была открыта первая в стране земская ветеринарная бактериологическая лаборатория. А уже через год была установлена плата по 1 копейке за прививку каждой овцы и по 10 копеек — за прививку лошади или единицы рабочего скота. При этом предусматривалась компенсация крестьянам и беднейшим землевладельцам за павших от прививок животных.

В 1908 году Херсонское губернское собрание решило установить портрет Георгия Львовича Скадовского в зале собраний и учредить стипендию его имени при Харьковском ветеринарном институте.

Скадовский в своей деятельности не ограничивался усовершенствованием и внедрением вакцины Ценковского. Содействовал организации в Херсоне медицинской лаборатории, производившей оспенную вакцину для населения на протяжении более 30 лет. Помогал созданию в губернии не только ветеринарной, но и санитарной службы, всячески стремился улучшить губернское здравоохранение.

Жизнь Георгия Львовича оборвалась трагически: 22 января 1919 года вместе со своим младшим сыном Юрием он был зверски убит в своем доме грабителями, вероятно, из банды атамана Григорьева. При этом о готовящемся налете его предупредили за несколько дней. Ученый и меценат обратился за помощью к и.о. начальника дружины. В назначенный день на квартиру пришли несколько дружинников, однако нежданных «гостей» не было, и охранники со спокойной душой покинули дом. На следующий день Скадовский снова попросил охрану, и вечером к нему пришли несколько вооруженных человек. Решив, что это дружинники, сын Скадовского впустил их. Оказалось, что это были те самые налетчики, расстрелявшие и Георгия, и Юрия.

Убийство Скадовского глубоко взволновало жителей Херсонщины. Газета «Родной край» писала, что траурная процессия за гробом ученого растянулась на несколько кварталов. Дань уважения ему пришли отдать не только многие горожане, но и крестьяне из Белозерки и близлежащих хуторов. Похоронен Георгий Львович на старом кладбище Херсона.

Вакцины же от «сибирки» широко применялись в ветеринарной практике на протяжении почти 80 лет по всем губерниям России, а затем во всех республиках Советского Союза вплоть до 1940-х годов.

Источник