Симптоматическая фокальная эпилепсия вторично генерализованная эпилепсия

Фокальная эпилепсия — такой вид эпилепсии, при котором эпилептические приступы обусловлены ограниченной и чётко локализованной зоной повышенной пароксизмальной активности головного мозга. Зачастую носит вторичный характер. Проявляется парциальными сложными и простыми эпи-пароксизмами, клиника которых зависит от расположения эпилептогенного очага. Диагностируется фокальная эпилепсия по клиническим данным, результатам ЭЭГ и МРТ головного мозга. Проводится противоэпилептическая терапия и лечение причинной патологии. По показаниям возможно хирургическое удаление зоны эпилептической активности.

Общие сведения

Понятие фокальной эпилепсии (ФЭ) объединяет все формы эпилептических пароксизмов, возникновение которых связано с наличием в церебральных структурах локального очага повышенной эпи-активности. Начинаясь фокально, эпилептическая активность может распространяться от очага возбуждения на окружающие мозговые ткани, обуславливая вторичную генерализацию эпиприступа. Такие пароксизмы ФЭ следует отличать от приступов генерализованной эпилепсии с первично-диффузным характером возбуждения. Кроме того, существует мультифокальная форма эпилепсии, при которой в головном мозге имеются несколько локальных эпилептогенных зон.

Фокальная эпилепсия составляет около 82% от всех эпилептических синдромов. В 75% случаев она дебютирует в детском возрасте. Наиболее часто она возникает на фоне нарушений развития мозга, травматического, ишемического или инфекционного поражения. Подобная вторичная фокальная эпилепсия выявляется у 71% всех страдающих эпилепсией пациентов.

Фокальная эпилепсия

Причины и патогенез фокальной эпилепсии

Этиологическими факторами ФЭ являются: пороки развития головного мозга, затрагивающие его ограниченный участок (фокальная корковая дисплазия, артериовенозные мальформации головного мозга, врождённые церебральные кисты и т. п.), черепно-мозговые травмы, инфекции (энцефалит, абсцесс головного мозга, цистицеркоз, нейросифилис), сосудистые нарушения (перенесенный геморрагический инсульт), метаболическая энцефалопатия, опухоли головного мозга. Причиной фокальной эпилепсии могут выступать приобретённые или генетически детерминированные нарушения в метаболизме нейронов определённого участка церебральной коры, не сопровождающиеся никакими морфологическими изменениями.

Среди этиофакторов возникновения фокальной эпилепсии у детей высока доля перинатальных поражений ЦНС: гипоксия плода, внутричерепная родовая травма, асфиксия новорожденного, перенесённые внутриутробно инфекции. Возникновение фокального эпилептогенного очага в детском возрасте бывает связано с нарушением созревания коры. В таких случаях эпилепсия носит временный возраст-зависимый характер.

Патофизиологическим субстратом ФЭ выступает эпилептогенный фокус, в котором выделяют несколько зон. Зона эпилептогенного повреждения соответствует участку морфологических изменений церебральной ткани, в большинстве случаев визуализируемых при помощи МРТ. Первичная зона — это участок мозговой коры, который генерирует эпи-разряды. Область коры, при возбуждении которой возникает эпиприступ, носит название симптоматогенная зона. Выделяют также ирритативную зону — область, являющуюся источником эпи-активности, регистрируемой на ЭЭГ в межприступный промежуток, и зону функционального дефицита — участок, ответственный за сопутствующие эпиприступам неврологические расстройства.

Классификация фокальной эпилепсии

Специалистами в области неврологии принято различать симптоматические, идиопатические и криптогенные формы фокальной эпилепсии. При симптоматической форме всегда можно установить причину её возникновения и выявить морфологические изменения, которые в большинстве случаев визуализируются при томографических исследованиях. Криптогенная фокальная эпилепсия носит также название вероятно симптоматическая, что подразумевает её вторичный характер. Однако при этой форме никакие морфологические изменения современными способами нейровизуализации не выявляются.

Идиопатическая фокальная эпилепсия возникает на фоне отсутствия каких-либо изменений ЦНС, которые могли бы привести к развитию эпилепсии. В её основе могут лежать генетически обусловленные канало- и мембранопатии, расстройства созревания мозговой коры. Идиопатическая ФЭ носит доброкачественный характер. К ней относят доброкачественную роландическую эпилепсию, синдром Панайотопулоса, детскую затылочную эпилепсию Гасто, доброкачественные младенческие эписиндромы.

Симптомы фокальной эпилепсии

Ведущий симптомокомплекс ФЭ — повторяющиеся парциальные (фокальные) эпилептические пароксизмы. Они могут быть простые (без потери сознания) и сложные (сопровождающиеся утратой сознания). Простые парциальные эпиприступы по своему характеру бывают: двигательные (моторные), чувствительные (сенсорные), вегетативные, соматосенсорные, с галлюцинаторным (слуховым, зрительным, обонятельным или вкусовым) компонентом, с психическими расстройствами. Сложные парциальные эпиприступы иногда начинаются как простые, а затем происходит нарушение сознания. Могут сопровождаться автоматизмами. В период после приступа отмечается некоторая спутанность сознания.

Возможна вторичная генерализация парциальных приступов. В таких случаях эпиприступ начинается как простой или сложный фокальный, по мере его развития возбуждение диффузно распространяется на другие отделы мозговой коры и пароксизм принимает генерализованный (клонико-тонический) характер. У одного пациента с ФЭ могут наблюдаться различные по типу парциальные пароксизмы.

Симптоматическая фокальная эпилепсия наряду с эпиприступами сопровождается другой симптоматикой, соответствующей основному поражению головного мозга. Симптоматическая эпилепсия ведёт к когнитивным нарушениям и снижению интеллекта, к задержке психического развития у детей. Идиапатическая фокальная эпилепсия отличается своей доброкачественностью, не сопровождается неврологическим дефицитом и нарушениями психической и интеллектуальной сфер.

Особенности клиники в зависимости от локализации эпилептогенного очага

Височная фокальная эпилепсия. Наиболее частая форма с локализацией эпилептогенного очага в височной доле. Для височной эпилепсии наиболее характерны сенсомоторные приступы с утратой сознания, наличием ауры и автоматизмов. Средняя длительность приступа 30-60 с. У детей преобладают оральные автоматизмы, у взрослых — автоматизмы по типу жестов. В половине случаев пароксизмы височной ФЭ имеют вторичную генерализацию. При поражении в височной доле доминантного полушария отмечается постприступная афазия.

Лобная фокальная эпилепсия. Эпи-очаг расположенный в лобной доле обычно вызывает стереотипные кратковременные пароксизмы со склонностью к серийности. Аура не характерна. Зачастую отмечаются поворот глаз и головы, необычные моторные феномены (сложные автоматические жесты, педалирование ногами и т. п.), эмоциональная симптоматика (агрессия, вскрикивания, возбуждение). При очаге в прецентральной извилине возникают двигательные пароксизмы джексоновской эпилепсии. У многих пациентов эпиприступы возникают в период сна.

Затылочная фокальная эпилепсия. При локализации очага в затылочной доле эпиприступы часто протекают с нарушениями зрения: транзиторным амаврозом, сужением зрительных полей, зрительными иллюзиями, иктальным морганием и пр. Самый частый вид пароксизмов — зрительные галлюцинации длительностью до 13 мин.

Теменная фокальная эпилепсия. Теменная доля — наиболее редкая локализация эпи-очага. Поражается в основном при опухолях и корковых дисплазиях. Как правило, отмечаются простые соматосенсорные пароксизмы. После приступа возможна кратковременная афазия или паралич Тодда. При расположении зоны эпиактивности в постцентральной извилине наблюдаются сенсорные джексоновские приступы.

Диагностика фокальной эпилепсии

Впервые возникший парциальный пароксизм является поводом для тщательного обследования, поскольку может быть первым клиническим проявлением серьёзной церебральной патологии (опухоли, сосудистой мальформации, корковой дисплазии и пр.). В ходе опроса невролог выясняет характер, частоту, длительность, последовательность развития эпиприступа. Выявленные при неврологическом осмотре отклонения указывают на симптоматический характер ФЭ и помогают установить примерную локализацию очага поражения.

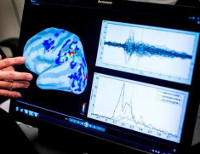

Диагностика эпилептической активности мозга осуществляется при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Зачастую фокальная эпилепсия сопровождается эпи-активностью, регистрируемой на ЭЭГ даже в межприступный период. Если обычная ЭЭГ оказывается неинформативна, то проводится ЭЭГ с провокационными пробами и ЭЭГ в момент приступа. Точное расположение эпи-очага устанавливается при проведении субдуральной кортикографии — ЭЭГ с установкой электродов под твёрдой мозговой оболочкой.

Выявление морфологического субстрата, лежащего в основе фокальной эпилепсии, производится путём МРТ. Для выявления малейших структурных изменений исследование должно проводится с малой толщиной срезов (1-2 мм). При симптоматической эпилепсии МРТ головного мозга позволяет диагностировать основное заболевание: очаговое поражение, атрофические и диспластические изменения. Если отклонения на МРТ не были выявлены, то устанавливается диагноз идиопатическая или криптогенная фокальная эпилепсия. Дополнительно может проводиться ПЭТ головного мозга, которая выявляет участок гипометаболизма церебральной ткани, соответствующий эпилептогенному очагу. ОФЭКТ на этом же участке определяет зону гиперперфузии во время приступа и гипоперфузии — в период между пароксизмами.

Лечение фокальной эпилепсии

Терапия фокальной эпилепсии проводится эпилептологом или неврологом. Она включает подбор и постоянный приём антиконвульсантов. Препаратами выбора являются карбамазепин, производные вальпроевой к-ты, топирамат, леветирацетам, фенобарбитал и др. При симптоматической фокальной эпилепсии главным моментом является лечение основного заболевания. Обычно фармакотерапия достаточно эффективна при затылочной и теменной эпилепсии. При височной эпилепсии зачастую спустя 1-2 года лечения отмечается возникновение резистентности к проводимой противосудорожной терапии. Отсутствие эффекта от консервативной терапии выступает показанием для хирургического лечения.

Операции осуществляются нейрохирургами и могут быть направлены как на удаление очагового образования (кисты, опухоли, мальформации), так и на резекцию эпилептогенного участка. Оперативное лечение эпилепсии целесообразно при хорошо локализуемом очаге эпи-активности. В таких случаях проводится фокальная резекция. Если отдельные прилегающие к эпилептогенной зоне клетки также являются источником эпиактивности, показана расширенная резекция. Хирургическое лечение проводится с учётом индивидуального строения функциональных зон коры, установленном при помощи кортикографии.

Прогноз фокальной эпилепсии

Во многом прогноз ФЭ зависит от её типа. Идиопатическая фокальная эпилепсия отличается доброкачественностью течения без развития когнитивных нарушений. Её исходом зачастую становится самопроизвольное прекращение пароксизмов при достижении ребёнком подросткового возраста. Прогноз симптоматической эпилепсии обуславливает основная церебральная патология. Он наиболее неблагоприятен при опухолях и тяжёлых пороках развития головного мозга. Такая эпилепсия у детей сопровождается задержкой психического развития, которая особенно выражена при раннем дебюте эпилепсии.

Среди пациентов, которым было проведено хирургическое лечение, у 60-70% отмечалось отсутствие или значительное урежение эпи-пароксизмов после операции. Окончательное исчезновение эпилепсии в отдалённом периоде наблюдалось у 30%.

Источник

Эпилепсия — это хроническое заболевание центральной нервной системы, характеризующееся возникновением двух или более эпилептических приступов, которые начинаются внезапно и непроизвольно, длятся обычно короткий промежуток времени, иногда могут быть вызваны яркими и мерцающими вспышками света. Эпилепсия занимает третье место в структуре неврологических заболеваний и является патологией, которая может возникать как и у детей, так и взрослых. В 1981 году Международная лига по борьбе с эпилепсией создала единую классификацию эпилептических приступов, согласно которой существуют парциальные (фокальные, локальные) и генерализованные приступы (ГП). В данной статье мы разберем, что такое генерализованная эпилепсия (ГЭ).

ГЭ — вид эпилепсии, сопровождаемый признаками первично-диффузного вовлечения церебральных тканей с выраженным усилением психической и двигательной активности. Выделяют следующие типы генерализованных приступов:

- абсансные (типичные petit mal и атипичные);

- миоклонические;

- клонические;

- тонические;

- тонико-клонические (grand mal);

- атонические.

Суть классификации заключается в том, что она учитывает тонкую нейронную организацию мозга со специфическими функциями, которые локализуются в определенных областях. ГП характеризуются отсутствием определенного места возникновения патологического очага возбуждения, он может генерироваться в обоих полушариях.

В дополнение к этой классификации генерализованные приступы делятся на:

- идиопатические генерализованные (связанные с возрастными особенностями);

- генерализованные криптогенные и/или симптоматические;

- генерализованные симптоматические неспецифической этиологии (связанные с возрастными особенностями);

- специфические эпилептические синдромы.

Также существуют такие парциальные (имеющие конкретное место возникновения очага возбуждения в мозге, например, височная эпилепсия или теменная) приступы, которые могут преобразоваться во вторично-генерализованные (возбуждение переходит на оба полушария).

ГП могут быть судорожными и бессудорожными (абсансные и атонические). Абсансы наиболее характерны для детей 4-8 лет. Во время приступа, который длится максимум 10-20 секунд, у них отсутствует сознание, любая начатая деятельность прерывается, ребенок становится похож на статую с пустым взглядом, он не реагирует на обращение к нему. Простые абсансы могут повторяться большое количество раз за день, но помнить о них больной не будет — они никак не ощущаются им. Существуют также сложные абсансы — представляют собой простые абсансы с добавлением двусторонних двигательных феноменов (подергивание, напряжение мимических мышц, кивание головой, отведение глаз в сторону и др.). Атонический приступ наступает внезапно с потерей постурального мышечного тонуса, в результате чего больной падает, судороги отсутствуют.

Судорожные припадки в свою очередь делятся на тонические, клонические, миоклонические и тонико-клонические.

Тонические приступы характеризуются спазмом мышц лица, туловища, сопровождаются сгибанием рук и разгибанием ног, нарушением сознания, падением. Приступ внезапно начинается и также внезапно завершается, после чего больной короткое время пребывает в спутанном сознании.

Клонические приступы — повторные билатеральные подергивания конечностей, как правило, нерегулярные. Припадок тоже неожиданно начинается и завершается, ближе к концу частота сокращений уменьшается.

Миоклонические приступы представляют собой внезапные, молниеносные непроизвольные мышечные сокращения (моргание, кивки головой) без потери сознания. Могут быть генерализованными (вовлекаются мышцы туловища и конечностей) или ограниченными (в области лица или в одной конечности).

Тонико-клонические припадки — это то состояние больного, которое наиболее часто показывают в фильмах или сериалах, они являются наиболее пугающими для свидетелей. Генерализованный тонико-клонический приступ обладает характерными признаками, не присущими другим видам, что облегчает диагностику. Его возникновение неожиданное, больной теряет сознание, издает «эпилептический крик» (вследствие сокращения мышц диафрагмы и грудной мускулатуры). После этого наступает тоническая фаза с напряжением всего тела, следом — клоническая с генерализованными подергиваниями и выделением красноватой пены изо рта в результате прикусывания щеки или языка. Сопровождается это цианозом лица, выраженной тахикардией и повышением артериального давления. Между перечисленными фазами бывает фаза релаксации, во время которой нередко возникает непроизвольная дефекация или мочеиспускание. Приступ длится до 2-х минут, но без сознания больной может находиться до 15 минут. На протяжении долгого времени после припадка его будут мучать головные боли, тошнота и спутанность сознания.

Причины ГЭ

Эпилепсия является полиэтиологическим заболеванием, к возникновению которого может привести любое заболевание или травма ЦНС. Каждое структурное повреждение головного мозга вызывает дисбаланс тормозных и возбуждающих нейромедиаторов. Из-за этого мембрана нейронов становится более проницаемой для ионов Na+ и Ca2+, а количество каналов для K+ и Cl-, наоборот, уменьшается. В результате этого нейроны становятся гиперчувствительными к разрядам других нейронов, что ведет к образованию эпилептического очага.

Структурные нарушения мозга могут возникнуть в результате следующих причин:

- перинатальные — вирусные инфекции матери во время беременности (краснуха, герпес), употребление матерью токсических средств и лекарственных препаратов, запрещенных для приема беременными, родовые травмы;

- постнатальные — сотрясения мозга и другие травмы, инфекции ЦНС (менингит или энцефалит), опухоли и кровоизлияния.

Если эпилепсия есть у одного из родителей, то риск возникновения ее у ребенка не более 10%.

По причине появления эпилепсию подразделяют на идиопатическую, симптоматическую и криптогенную. Идиопатическая — эпилепсия с известной или возможной генетической предрасположенностью. У таких больных нет в анамнезе травм головы, при обследовании не обнаруживаются повреждения мозга и до возникновения приступа отсутствуют какие-либо нарушения психики. Симптоматическая — припадки возникают в результате экзогенных факторов, приводящих к повреждениям мозга (травмы, инфекции, кровоизлияние, ишемия и т.д.) с проявлением. Криптогенная характеризуется отсутствием какой-либо причины, эпилептический синдром возникает спонтанно.

Мнение эксперта

Автор: Ольга Владимировна Бойко

Врач-невролог, доктор медицинских наук

По последним данным ВОЗ, от эпилепсии страдает 4-10 человек на 1000 населения. В настоящий момент врачи регистрируют прирост заболеваемости. Это связано с разными провоцирующими факторами. Доказано, что эпилептические припадки чаще возникают у жителей стран с низким или средним уровнем развития, тем не менее в России на долю болезни приходится 2,5% случаев неврологической патологии. Эпилепсия занимает первые места в структуре инвалидизации: 30% пациентов становятся инвалидами 1 или 2 группы.

Эпилепсия может проявляться на фоне других заболеваний — такой вид патологии называется симптоматической. Врачи Юсуповской больницы выполняют тщательную диагностику для установления причин судорожного синдрома. Это необходимо для назначения корректной терапии. Обследование проводится при помощи европейского оборудования. Диагноз выставляется на основании данных МРТ, КТ, ЭЭГ. В условиях современной лаборатории осуществляется диагностика крови. Симптоматическая эпилепсия требует индивидуального подхода к лечению. Неврологи Юсуповской больницы разрабатывают персональный план терапии, включающий новые лекарственные средства, обладающие доказанной эффективностью.

Первые признаки ГЭ

Приступы генерализованной эпилепсии совершенно внезапны, их невозможно предугадать. Но есть некоторые признаки, которые имеют схожие с эпилепсией проявления, но не являющиеся ею. Они являются следствием действия какого-либо экзогенного фактора, пагубно влияющего на работу ЦНС.

- Непроизвольные подергивания мышц, в том числе и те, которые иногда возникают при засыпании (так называемые физиологические вздрагивания). Обычно в этот момент снится, что вы спотыкаетесь или падаете с небольшой высоты, после чего резко просыпаетесь, иногда даже вскрикивая.

- Нарушения сна — кошмары, хождение во сне (лунатизм) или сноговорение.

- Мигрень и сопровождающие ее симптомы. Она может начинаться с ауры, во время которой возникают различные нарушения восприятия: искажения зрения (мерцательные скотомы, вспышки, искажение предметов, фотопсия, сужение полей зрения, временная слепота и т.п.), извращение обоняния и вкуса (могут ощущаться запахи, которых на самом деле нет, появляется металлический привкус во рту без видимого кровотечения слизистых полости рта), слуховые галлюцинации, тошнота, онемение/покалывание конечностей.

- Характерные проявления панической атаки — чувство страха, ощущение приближающейся смерти, тахикардия, тяжелое учащенное дыхание и чувство того, что вы наблюдаете за происходящим как будто со стороны.

- Атриовентрикулярная блокада может осложниться возникновением синдрома Морганьи-Адамса-Стокса — обморок, вызванный резким снижением сердечного выброса и гипоксией мозга, в результате чего возникают нарушения дыхания и судороги.

- Следующие признаки являются характерными для эпилепсии — непроизвольное мочеиспускание и прикушенный язык во время сна. Не исключено, что самый первый припадок генерализованной эпилепсии возник именно во сне.

Симптомы генерализованной эпилепсии

На основе описанных ранее видов ГЭ можно выделить следующие характерные симптомы:

- судороги различной амплитуды и частоты (от простого моргания до спазма всего тела с последующим подергиванием конечностей, с прикусыванием языка и травмами головы из-за неконтролируемых сокращений мышц шеи);

- абсансы (отключение сознания);

- расстройство сознания и памяти — при простых припадках некоторые больные могут описать свои ощущения во время приступа, в остальных же случаях они не помнят их. Чем чаще возникают приступы, тем быстрее наступит деменция;

- вегетативные проявления — покраснение лица, учащение дыхания и повышение артериального давления;

- возникновение ауры по типу мигренозной, как описано ранее (что более характерно для вторично-генерализованных эпилептических припадков).

Диагностика генерализованной эпилепсии

Юсуповская больница обладает комплексом современного оборудования для полного и глубокого обследования каждого больного, обратившегося к нашим специалистам с неврологическими патологиями. В начале диагностического поиска неврологи больницы тщательно соберут анамнез, чтобы определить причины и характер приступа. Единожды возникший приступ еще не является эпилепсией, но его наличие повышает риск заболевания эпилепсией. На протяжении всей жизни у 11% людей был хотя бы один эпизод, но болеют эпилепсией лишь 2-3%. У пациента уточняют, были ли травмы мозга, инфекции, отравления, судороги или рак. Важно знать, страдали ли эпилепсией или другими неврологическими нарушениями близкие родственники. Врач задает вопросы о случаях появления первых симптомов, описанных выше. Крайне важным методом инструментальной диагностики является электроэнцефалография (ЭЭГ), благодаря которой можно выявить эпилептическую активность. Наиболее частые варианты их отображения:

- острые волны;

- пики (спайки);

- комплексы «пик– медленная волна» и «острая волна– медленная волна».

Высокоамплитудные комплексы «пик– волна» частотой 3 Гц довольно часто регистрируют при абсансах. ЭЭГ делается в межприступный период и, если есть возможность, в момент приступа.

Ценность в диагностике представляет магнитно-резонансная томография (МРТ), благодаря которой можно увидеть очаги поражения головного мозга, вызывающие появление приступа эпилепсии. Это могут быть опухоли, аневризма или участки склероза.

Прогноз генерализованной эпилепсии

Эпилепсия до сих пор является особо важной патологией, в корне меняющей жизнь человека, у которого ее диагностируют. При нашем уровне медицины еще не найден способ излечения от данного заболевания, на больного накладывается ряд ограничений: ему нельзя управлять транспортным средством, следует избегать мест с неожиданными вспышками света. Трудоспособность данных лиц зависит от частоты и времени приступов. Запрещается работа у огня, на высоте, в горящих цехах, у движущихся механизмов, а также деятельность, требующая быстроты реакции и внимания.

Не менее важной является проблема стигматизации. Верная терапия противоэпилептическими препаратами увеличивает межприступный период. Прогноз зависит от формы ГЭ. Идиопатическая наиболее благоприятна, так как не сопровождается психическими нарушениями. Симптоматическая полностью зависит от заболевания, вызвавшего ее. Но при правильно подобранной терапии возможно значительно улучшить качество жизни пациента и свести к минимуму количество припадков.

Юсуповская больница имеет многолетний опыт в лечении данного заболевания, что поможет подобрать индивидуальный подход к каждому пациенту с эпилепсией, чтобы он мог вести нормальный образ жизни даже с таким недугом. Необходимо следовать всем указаниям лечащего врача и не пропускать прием лекарств, чтобы избежать ухудшения состояния.

Автор

Руководитель НПЦ болезни Паркинсона, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Брюханова Н.О., Жилина С.С., Айвазян С.О., Ананьева Т.В., Беленикин М.С., Кожанова Т.В., Мещерякова Т.И., Зинченко Р.А., Мутовин Г.Р., Заваденко Н.Н.. Синдром Айкарди–Гутьерес у детей с идиопатической эпилепсией // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2016. — № 2. — С. 68–75.

- Виктор М., Роппер А. Х. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Морис Виктор, Аллан Х. Роппер; науч. ред. В. А. Парфенов; пер. с англ. под ред. Н. Н. Яхно. — 7-е изд. — М.: Мед. информ. агентство, 2006. — 677 с.

- Розенбах П. Я.,. Эпилепсия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Наши специалисты

Врач-невролог, кандидат медицинских наук

врач-невролог, кандидат медицинских наук

Заведующий отделением восстановительной медицины, врач по лечебной физкультуре, врач-невролог, врач-рефлексотерапевт

Врач-невролог

Врач-невролог

Врач — невролог, ведущий специалист отделения неврологии

Врач-невролог

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник